日本は、古代より自然の恵みに富んだ豊かな地理環境を持ち、その中でさまざまな食材が発展し続けています。太古の昔より、人々は自然から食材を得て、それをいかに活用するかを模索し続けてきました。ここでは、特に注目すべき転機や時代の変遷に焦点を当てながら、日本の食材の歴史と進化について考察してみましょう。

縄文時代から弥生時代にかけて、人々は狩猟や採集を主な生業としていました。海に囲まれた日本では、魚介類はその食生活の中心にありました。この時期に発展したのが「縄文鍋」と呼ばれる調理法で、魚や貝、野生植物などを土器で煮炊きする技術が広まりました。これが日本の煮物料理の原型と言えるでしょう。

また、水稲農耕の伝来により、弥生時代には食事における米の重要性が急速に増大しました。米はただの食材としてだけでなく、社会的な価値を持ち始め、一族や地域の重要な絆となりました。これにより、日本特有の米文化が形成されました。

平安時代には、宮廷文化とともに食文化も大きく影響を受けました。この時代、貴族たちは華やかな食事を楽しむ中で、新たな調理法や献立が生み出されました。例えば、「贅沢な宴席」や「折敷」といった料理が発展し、現代の会席料理の原点となりました。

鎌倉時代から室町時代にかけて、禅宗の影響で精進料理が広まり、食事に対する考え方が次第に変化しました。自然の食材を無駄にせず、素材の持ち味を生かすという考え方が根付いたのです。この精神は、現在に至るまで継承され、和食の基盤となっています。

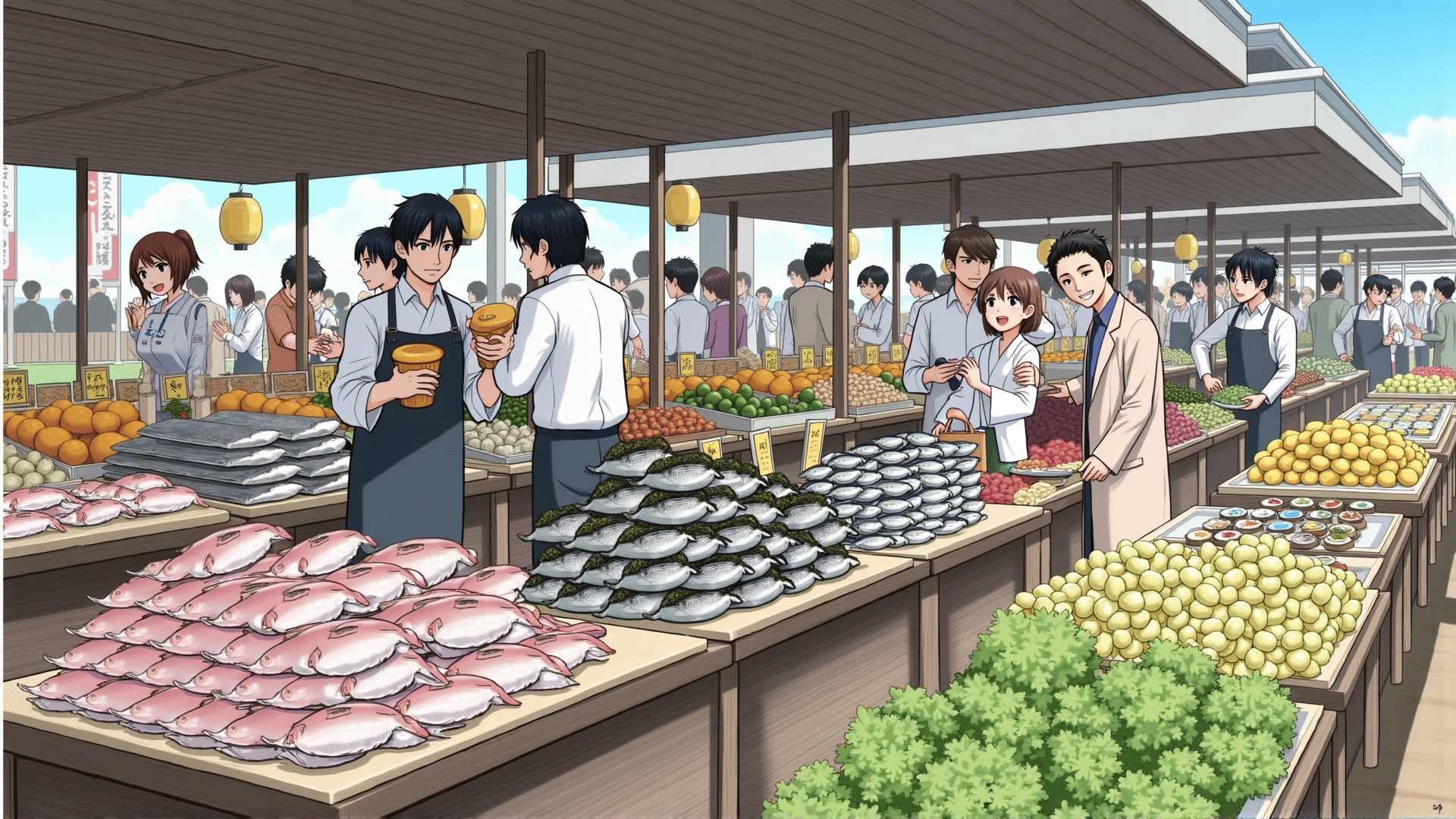

江戸時代には、経済の発展とともに庶民の食生活も豊かになり、多様な食材と料理法が流行しました。この時期、江戸の町では商人たちが様々な食材を流通させ、特に魚介類の流通が活発化しました。この背景により、寿司や天ぷらといった現在の和食の基礎が築かれていきました。

現代においても、食材は進化を続けています。海外からの影響を受けながらも、日本独自の食文化を育み続けています。たとえば、さまざまな地域の特産品を活用した「ご当地グルメ」が全国的に人気を博しているのもその一例です。

このように、日本の食材の歴史と進化は、その時代の文化や思想と密接に関わっており、多くの人々の工夫と努力によって築かれてきました。豊かな自然の恩恵を得ながら、これからも日本の食文化はさらに発展していくことでしょう。