和食は、日本の四季の移り変わりと密接に結びついた食文化です。季節ごとに旬を迎える食材を取り入れることで、自然の恵みを最大限に活かした料理が生まれます。このような素材の選び方や調理法、そして美しい盛り付けが和食の大きな特徴です。

まず、和食において欠かせないのが「旬」の意識です。例えば、春にはタケノコや山菜、夏には鮎、秋にはサンマや松茸、冬にはカキといった具合に、それぞれの季節にしか味わえない食材が豊富にあります。これらの素材は、栄養価が高く、味わいも深いため、その季節にふさわしい料理として親しまれています。

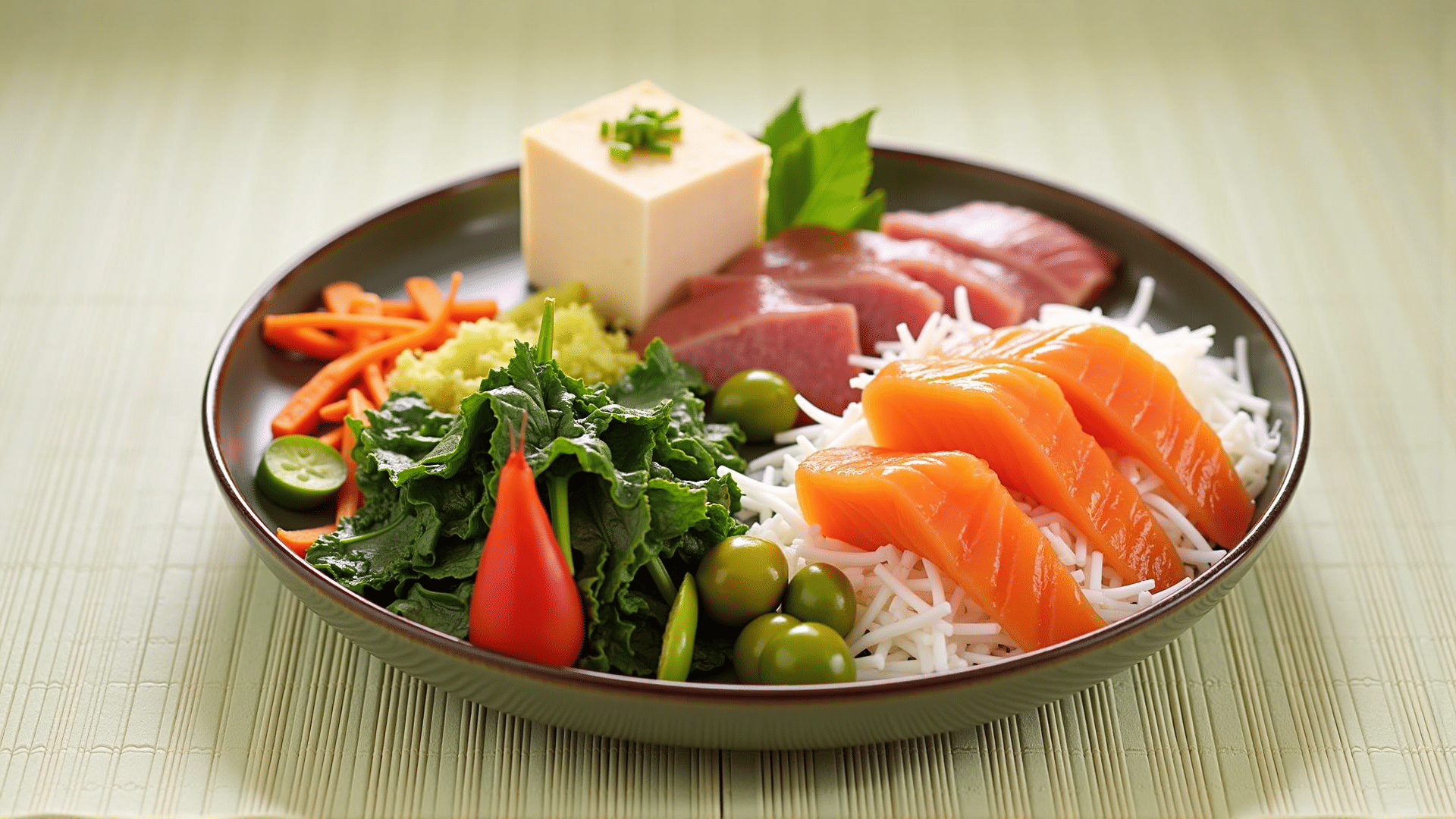

調理法も和食の魅力の一つです。焼き物、煮物、蒸し物、そして生のままいただく刺身まで、素材の味を引き出すための工夫が凝らされています。例えば、魚は新鮮さを活かすために刺身や握りとして提供され、野菜は煮物として出汁の風味を吸い込ませる技が用いられます。

また、和食の美しい盛り付けは、視覚的にも楽しませてくれます。器選びにも細心の注意が払われ、料理と調和することで一つの芸術作品となります。季節感を感じさせる器や飾り付け、そして色彩のバランスは、食べる者の心を豊かにします。

さらに、和食は「五味五色五法」の考え方に基づき、バランスの取れた食事を提供します。「五味」とは甘味、塩味、酸味、苦味、旨味を指し、「五色」は赤、緑、黄、黒、白の色合いを意味します。「五法」としては、調理の多様性があり、これらを組み合わせることで、栄養的にも優れた料理になります。

このように、和食は単なる食事ではなく、日本の自然環境や文化、そして人々の生活と切り離せない関係を持つ、非常に豊かな伝統と言えるでしょう。食卓に並ぶ一品一品が、私たちに四季の美しさと自然の恵みを感じさせ、その美味しさは世代を超えて愛されています。和食を通じて、日本ならではの豊かな食文化に触れることができるでしょう。